「三文小説」を踊る日本舞踊家笑

「三文小説」とは、恐らく皆さまご存知King Gnuの大ヒット曲のひとつです。 踊りをやっていながら音楽鑑賞の趣味のない私なんですが、昨今の音楽事情に疎くても彼等の質の高い、一流と言っても過言では無い音楽にはとても胸を揺...

創作日舞

創作日舞「三文小説」とは、恐らく皆さまご存知King Gnuの大ヒット曲のひとつです。 踊りをやっていながら音楽鑑賞の趣味のない私なんですが、昨今の音楽事情に疎くても彼等の質の高い、一流と言っても過言では無い音楽にはとても胸を揺...

創作日舞

創作日舞私は毎週1曲、YouTubeにショート動画をアップしています。 それは独立した私を少しでも知っていただくためでした。 どんな振付をして、どんな踊りをして、どう表現したいのか、知ってほしいと思っていました。 今でもその思い...

創作日舞

創作日舞以前SNSで”千翠流は100%千翠珠煌でできています”と記したことがありましたが、これは振付のことです。 比較的若い時に独立したので、誰か後ろ盾がいて振付もしてもらっているのでは、と見られることが...

創作日舞

創作日舞毎週振付した曲をYouTubeショート動画にアップしています。 …なんて、宣伝ではないんですけど笑 振付した曲は、もう数えていませんが500曲にはなるかと思います。 ただ、どの曲をアップするかとなると、色々問題もありまし...

創作日舞

創作日舞お笑い芸人を見て、ただくだらないこと言って笑っているだけ、みたいに思われることが多いのと同じように。 “仕事”のように難しいこと考えないで楽しく踊っているだけ、みたいに思われているのではないかと感...

創作日舞

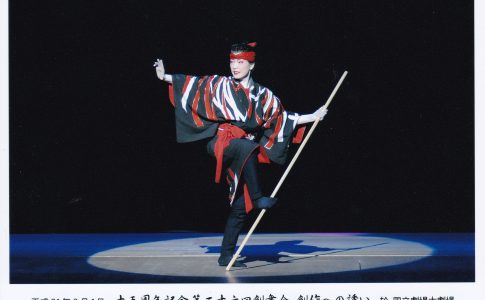

創作日舞私は日本舞踊の技術を使った創作をしています。 着物を着て踊る、という縛りを持って現代曲を含む様々な曲に振付しています。 着物を着てどのくらい自由な表現ができるのか、或いは日本舞踊の技術をどこまで活かせるのかという実験でも...

創作日舞

創作日舞レッスン動画は先日新シリーズが70回を迎え、一区切りつきました。 踊りの動画は、創作日舞と銘打っているので、どんな踊りなのか知っていただくために、5年ほど前からよく上げるようになりました。 コロナ禍で舞台が難しかった時期...

創作日舞

創作日舞桜の開花が遅いと思っていたら、近所の桜がもうかなり咲いていて驚いてしまいました。 人間は何かしら節目がないと、ついだらけてしまうのかな、などと思ったりしています。 今年は新年早々インフルエンザやら何やらで、出遅れてしまい...

創作日舞

創作日舞今年(2024年)はインフルエンザで幕が開け、お稽古初めができなくて、そのあとお稽古の振替、イベント出演、授業、期末テストと立て込んで、毎年恒例夏の舞台”千舞祭”の準備ができませんでした。 まだ先...

創作日舞

創作日舞個人で表現活動をすること 一応舞踊家、振付師を名乗り、教室運営、指導、振付、イベント出演などの活動をしていますが。 私自身は日本舞踊協会にも所属していませんし、1人で創作発表をしています。 私なりの表現方法や、発表の場を...

最近のコメント